目次

こんにちは!保育士くらぶ編集部です。

保育士くらぶでは、保育現場で明日から使える最新トピックや保育士さんの転職、キャリアをサポートするコンテンツをおとどけしています。

求人情報や転職・キャリアのご相談は同グループが運営する「保育求人ガイド」をご覧ください。

保育園実習のポイント、まとめました

保育士を目指す人にとって、避けては通れないのが保育実習です。

はじめて経験する保育の現場。わくわくする反面、子供たちとうまくコミュニケーションをとれるかな、また、そもそも子供たちに受け入れられなかったらどうしよう⁉などなど、緊張している方も多くいるのかなと思います。

今回はそんな保育実習について、一日の流れや注意事項、実習日誌の書き方までたっぷりご紹介します。

また今回は、実際に保育実習をご経験された方からお聞きした生の声も参考にまとめました。

これから保育実習を迎える保育科の学生さんはもとより、保育士を目指そうと考えている方まで、保育実習の記事を是非チェックしてみて下さい!

どうして「保育実習」をするの?

なぜ「保育実習」をするのでしょうか?まずはその目的について、確認していきましょう。

保育学生の皆さんは、普段は机の上で保育に関することや子供のことなど保育士になる為に必要なことを学んでいると思います。それらの知識を活かし実際の保育の現場に出てみるというのが実習の目的です。

しかし、実際には思っている通りにいかないことの方が多いと思います。自分が予想していた子供たちの反応と、実際の子供たちの反応が全く違っているなんてこともザラです。

そんな時、現役の保育士さんたちがどのように対応しているのか、今行われている保育の現場に出てみないと分からないことを身をもって学ぶのが「保育実習」です。

さらに、社会人としてのふるまいを知っておくいい機会でもあります。

保育実習の期間・時期

保育実習の期間について、厚生労働省の「指定保育士養成施設の指定及び運営に関する基準」では、20日+10日+10日の合計40日とされています。

この10日間を連続して行うか、週に1日あるいは隔週で1日という具合に行うかは、養成機関によって異なります。

時期についてもまちまちで、年次修了時に行う施設、入学してすぐに始まる施設いろいろです。

保育士くらぶでは、実際に保育実習をご経験された方に、参加された期間についてお聞きしました。

- 計4回 幼稚園1週間 保育園2週間 幼稚園3週間 障がい者施設2週間

- 保育園2週間、幼稚園2週間、児童館2週間、施設2週間(児童養護施設)

- 保育園(公立)1か月 幼稚園(私立)1か月

これらは実際に行われた期間の具体例です。

責任(一日)実習での活動内容

それでは、実際に行われた具体的な保育実習の活動内容をご紹介します。

実際にどんなことをどこまでするのかは保育園によって異なりますが、おもちゃ作りなどの制作や、遊びなどで子供たちとのコミュニケーションを経験します。

- 幼稚園(4歳児) かたつむりのゆらゆら揺れる紙皿のおもちゃ

- 保育園(2歳児) ちぎり絵

- 大きなかぶという絵本の読み聞かせをし、 絵本の内容をもとにした綱引き大会 。用意は絵本のみ、綱は園のものを借りて使用。

- 年中クラス:歌系→あめふりくまのこ 歌詞に合わせたペープサート後みんなで歌う(30分)

- 年中クラス:ゲーム系→貨物列車、新聞じゃんけん(30分)

- 年長クラス:制作系→牛乳パックで紙トンボ制作(制作20分/遊ぶ時間10~15分)

- 保育園:新聞紙遊び:触れる・丸める・破く・集める→新聞紙プール遊び・片付け(1歳児・活動時間20分、片付け10分)

- 幼稚園:どんぐり時計制作:どんぐりで時間の部分を表現し、自分の好きな時間をクレヨンで書き込む。最後は一人ひとり発表し、なぜその時間が好きなのか発表を行う。(4歳児・制作時間50分、発表10分)

- 新聞じゃんけん

- 4歳児クラスで7月の実習だったので、水に浮かぶおもちゃ作り。(保育時間30分程度)

- 5歳児クラスで飛ばして遊ぶおもちゃ作り(保育時間30分程度)

実習の内容は、時期や年次によっても異なります。

保育実習に向かう際は、事前に自分が担当するクラスのことはしっかり確認しておきたいですね。

保育実習のポイント①実習中の評価、チェック項目

実習中は担当の保育士さんから、指示やアドバイスを受けることになります。

この時、担当の保育士さんがどんなことに注意して見ているのかを知っておくことが大切です。

身だしなみ・マナー・言葉遣い

まず大事なのが服装や髪型といった身だしなみです。

服装に関しては、ジャージやTシャツなどある程度指定があると思います。

だらしなく見えないようにちゃんと着こなしましょう。

髪が長ければまとめて、爪も短く切りマニキュアやアクセサリーはしない方がいいでしょう。

メイクも最小限の薄化粧、もしくはノーメイクが望ましいですね。

敬語を正しく使い、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

また、挨拶は歩きながらではなくとまって からしましょうなど、基本的なマナーについても注意したいですね。

そして、前日指導されたことが改善されているかといった観点も、長い実習期間で意識したいポイントです。

態度・姿勢

行動はきびきびと迅速にを心がけ、姿勢を正して背筋を伸ばしましょう。

また、積極的に子供たちと関わる姿勢は大事です。掃除の手伝いなど、積極的に行動するとよいです。

ただし、積極的に行動するのは大事ですが、背伸びをしすぎて空回りしてしまわないように注意も必要ですね。

子供たちとの接し方

笑顔、声の大きさは特に見られています。元気に子供たちに話しかけましょう。

また、子どもたちと目線を合わせることも大事なポイントです。

そしてときには、すぐに手助けせずに、こどもがするのを見守るということも必要になってきます。

このように気を付けるべきポイントはたくさんありますが、自分にできることを精一杯やれば大丈夫です。

保育実習は試験ではありませんから、学ぶ姿勢を持って臨みましょう。

保育実習のポイント②質問のタイミング

とにかく初めての保育の現場ですから、分からないことがあるのは当然です。

分からない事を分からないまま自分の判断で進めてしまうと、トラブルになってしまうこともあります。

そこで、担当保育士もしくは他の保育士に分からないことを質問します。

その質問をするタイミングですが、例えば園児が突然嘔吐した、ケンカをはじめてケガをしたといった緊急時はためらわず指示を仰ぎましょう。

保育の中で疑問に思った事などは、緊急性がなければメモしておき業務終了後に質問しましょう。

初日はとにかく分からないことだらけかもしれませんが、日が経つにつれて流れなども分かってくると思います。

保育実習のポイント③実習日誌

実は、保育実習で実習日誌が一番大変だった!という実習生の人が多いようです。

実習中に日誌の負担が大きすぎて、睡眠不足になってしまった、という実習生の声も聞きます。

そうなる前に、実習日誌の基礎知識、効率的な書き方を抑えておきましょう。

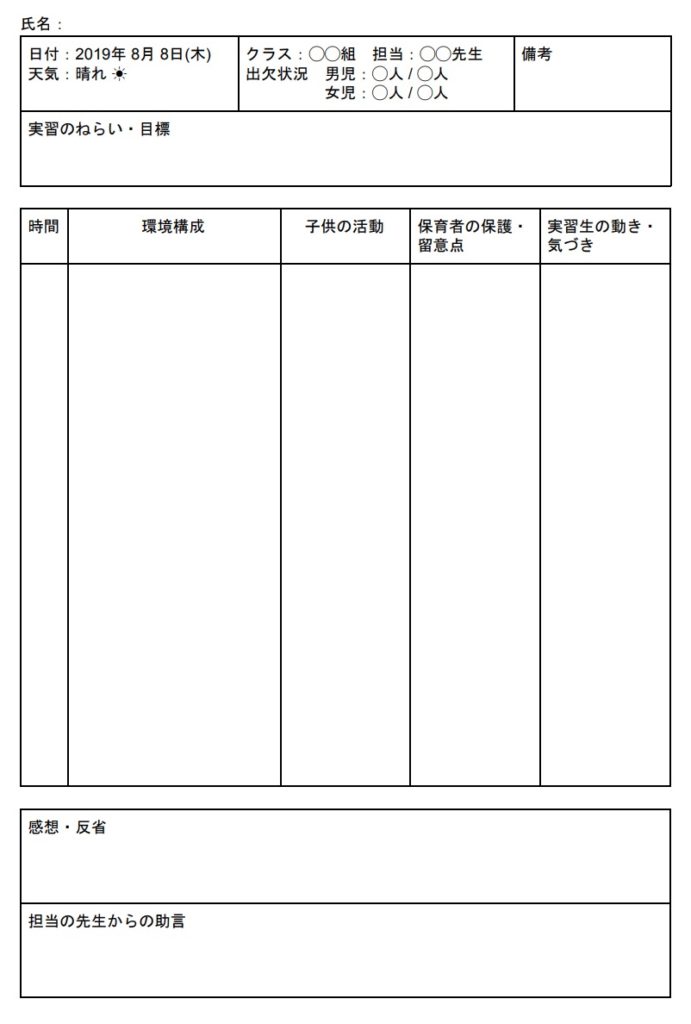

実習日誌の基礎知識

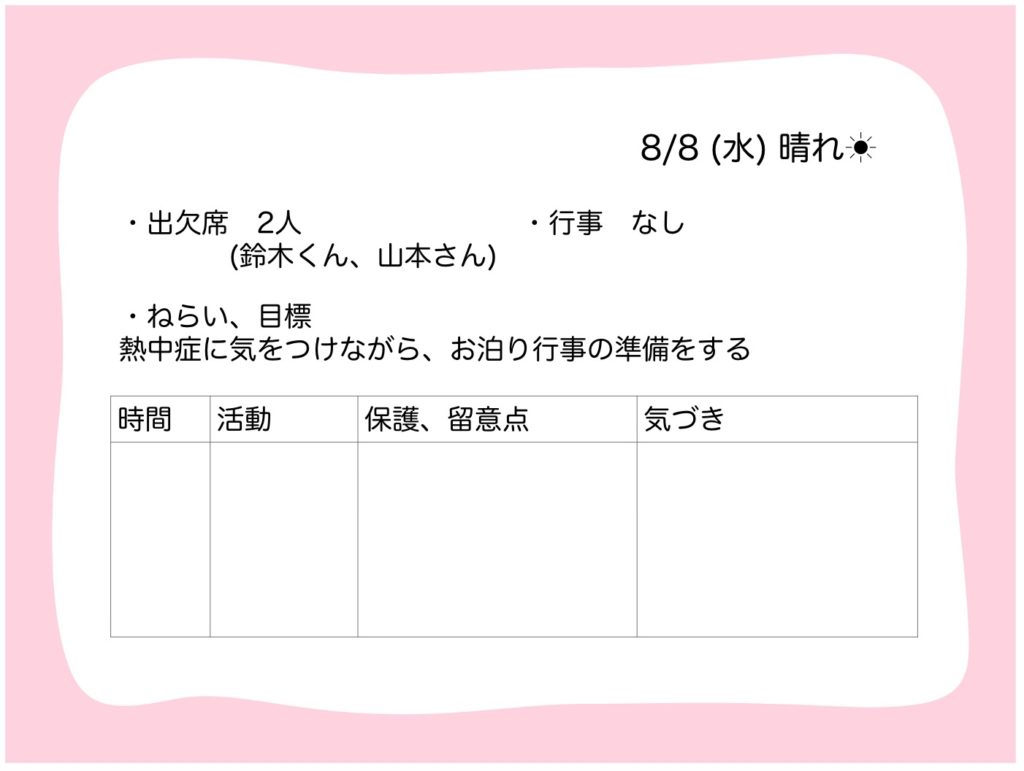

フォーマット・書式・様式

実習日誌の書式・様式は養成機関によって定められていますので、日誌に書く項目もまちまちです。

一般的な項目としては

- 日付・天気

- クラス名・人数・出欠状況

- 担当保育士

- 実習の目標・ねらい

- 保育活動の内容

- その日の流れ(園児・保育士・実習生・保護者などの動き)

- 反省

- 担当保育士からの助言

といった内容です。

参考:幼稚園・保育所実習 実習日誌の書き方/中田 カヨ子、相馬 和子

「ねらい」の部分が難しいという人が多いのですが、活動内容やその日の流れを先に記入して、その中からその日の「ねらい」を探すと分かりやすいかも知れません。

どうしても分からなければ、一日の最後に自分なりの考えを伝えた上で、担当保育士に聞いてみてもよいでしょう。

文章表現

- 語尾の文末表現を だ・である調 / です・ます調 で統一する

- 主語がぶれないようにする

- 保護者に敬称を付ける

などの基本的な文書作成ルールも忘れないようにしましょう!

効率的な実習日誌の書き方

毎日、実習が終わったあとに一から日誌をまとめて、書き終わるのは夜遅くになってしまう、という実習生の声をよく聞きます。疲れて帰ってきて毎日3時間以上かけて日誌を書いていたという方も、、、

事前に、学校から日誌の形式やフォーマットを渡されていると思うので、それを利用して効率的に実習日誌を書いてしまいましょう。

日誌記入のポイントをいくつかご紹介します。

①定型化したテンプレートを決めておく

事前にテンプレートを決めておくと効率的に内容を整理できます。

テンプレート、というと難しく感じるかもしれませんが、「日誌に書く要点のリスト」をあらかじめつくっておくと良いです。

あらかじめチェックする要点を決めておくことで、情報の整理がしやすくなります。

②テンプレートの項目を実習中にメモする

実習の合間や休憩時間に、園児の様子や起こったことをテンプレートに沿ってメモしておくと良いでしょう。

また疑問に思ったことは その日のうちに聞いておくと学びとして日誌に記入することができますね。

業務中にメモするのが難しい場合は、テンプレートの項目を覚えておき、環境や園児の様子と比べて感じたことを記憶しておくなどすると、日誌がスムーズに作成できます。

とにかく、細かい事でもメモを取ることが大事です。その時は何でもないような事でも、日誌を書きながらこういう意図だったのかもしれないと思いつくことがあります。

③メモを元に実習日誌を作成する

メモした内容をもとに、活動内容などを時系列に沿って簡潔にまとめ、気づいた点、改善点などを折々に挟み日誌を作成しましょう。

メモを確認しながら、その保育園の1日の流れをつかむことを意識しましょう。

④計画性をもって記入する

多くの実習生が苦労しているからこそ、計画性をもって記入することが大事です。

実習日誌を書くには、園の環境や園児の様子などの情報を集めなければなりません。初日に部屋の図案(ピアノやロッカーの配置)を簡単に書いておくことも効果的です。

一番記入の大変な【感想・気づき・学び】の欄は、「今日はこの子に着目して、この子のことについて書く」と最初から目標を立てておくと、記入が楽です。その子のことしか書かないので、「こんな声掛けをすると、こんな反応をしてくれた」「こんな遊びを提案したけど、反応はイマイチだった。」など良かったこと・悪かったことなどを詳細にメモをしておくことができます。

⑤家に持ち帰らない

家だと疲れて寝てしまうので、すぐに家に帰らず、園に残って書いて帰る方がよいという場合もあるでしょう。

保育実習のポイント④園児とのコミュニケーション

はじめて子どもと接するので、うまくコミュニケーションがとれるか不安だという人もいます。

上手に子どもとコミュニケーションをとるポイントです。

- 子どもと同じ目線の高さでしゃべる

- 明るく笑顔を心がける

- 観察よりも実践。一緒に遊ぶ

他にも、対応が難しいシチュエーションの対応例をいくつか挙げておきましょう。

ケンカする園児

一方的に叱らず、まずは話を聞いてあげましょう。

ケガをする恐れがある場合以外は、基本見守ってから自分たちで解決できるようにサポートしましょう。

暴力的な園児

反抗期にはだれかれ構わず叩いたりするなど、暴力的になる子どももいます。

実習中にそういった子どもに攻撃をしかけられても、感情的にならず「なぜそんなことをしたのか?」子どもなりの理由があるので聞いてあげましょう。

くっついてくる園児

実習生に甘えてくっついてくる子どもは少なくありません。

せっかく寄ってきてくれる子どもを邪険にしたくない気持ちは分かりますが、ずっとその子だけをかまっているわけにもいきません。

ある程度キチンと注意しましょう。

どのシチュエーションにも言えることですが、困った時は担当保育士のアドバイスを仰ぎましょう。

保育実習では何を学べるのか?

最後に、保育実習でどんなことが学べるのかについてご紹介します。

保育実習では、社会人としてのふるまいや、保育の実際を学びますが、それだけではありません。

子どもたちと関わる楽しさや、保護者対応などの仕事としての保育の大変さも同時に学びます。

そういった事すべてを含めて、保育士としてのやりがいを感じられたら、とても良い保育実習になるのではないでしょうか?