目次

こんにちは!保育士くらぶ編集部です。

保育士くらぶでは、保育現場で明日から使える最新トピックや保育士さんの転職、キャリアをサポートするコンテンツをおとどけしています。

求人情報や転職・キャリアのご相談は同グループが運営する「保育求人ガイド」をご覧ください。

そもそもスモールステップ法ってどんなもの?

今回は保育に関する「スモールステップ」という考え方について解説します。

「スモールステップ」という言葉は知っている、あるいは聞いたことはあるけれど、実際にどんなものなのか、その実態まではイメージ出来ていないという方も少なくないのではないでしょうか。

ここでは、「スモールステップ」がどんな考え方なのか、そして実際に保育の現場での導入方法について、ご紹介していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

課題を細分化する考え方「スモールステップ」

まずは、スモールステップ法の基本的な考え方について、その概要をお話しします。

基本的な考え方

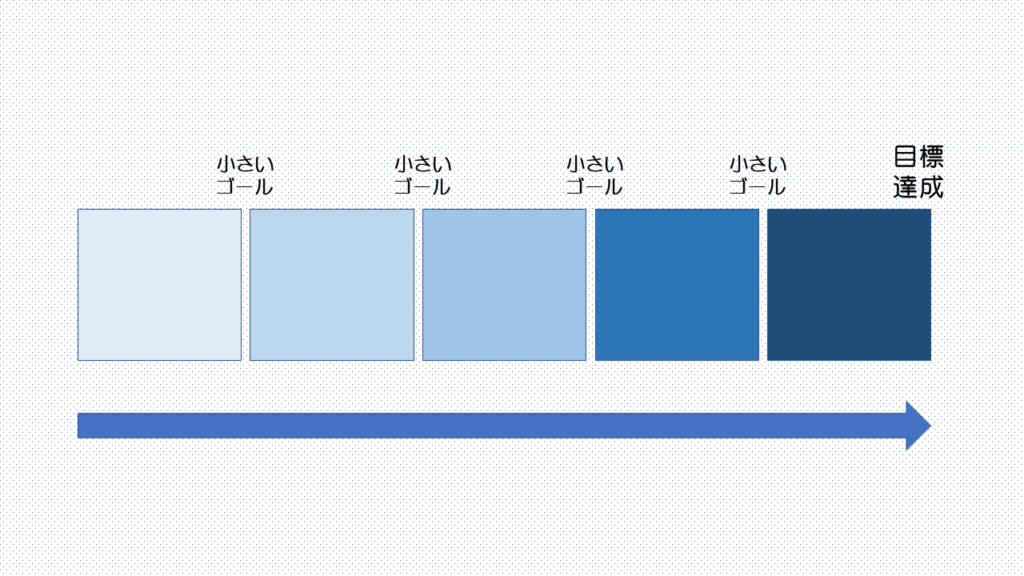

「スモールステップ」とは

高い目標や大きな課題に対して、達成までの道筋を細かなプロセスに分けて、1つ1つ着実にこなすことで、最終目標達成まで近づけていくという考え方です。

いきなり最終的な課題、大きな目標を達成しようと考えると、途方もなく感じてしまいます。

ここで、小さな成功体験を積み重ねて、少しずつ目標に近づいていこう、そのために課題を細分化しよう。という考え方がこの「スモールステップ」なのです。

現在では、この考え方を保育・教育現場など様々な分野で広く取り入れられています。

考え方の例

例えば、遅刻癖のある人が、それを直したいと考えたとします。

しかし、ただ遅刻しないようにと意識しただけでは、最初はできても長くは続かないでしょう。

そこで、なぜ遅刻してしまうのかと具体的な細かい原因を洗い出し、それを1つ1つ直そうと考えれば、行動しやすく、また持続しやすくなります。

- 準備に時間がかかる→前日のうちに支度をしておく

- 寝坊してしまう→早めに寝る

- 移動が間に合わない→予定に余裕を持つ

米心理学者が提唱して始まった

スモールステップの発祥は、アメリカの心理学者バラス・スキナーが、プログラミング学習の原理の1つとして提唱したところからです。このスキナーは、「行動分析学」の祖とされている人物です。

初学者にとってとても難しいプログラミング学習ですが、少しずつ課題の難易度を上げていくという方式で学習することで理解していこうというところから始まったのです。

スモールステップのメリット

小さな成功体験を積み重ねて目標達成に向かうスモールステップですが、これにはどういったメリットがあるのでしょうか。

①モチベーションの維持

スモールステップのメリットとしてはまず、高いモチベーションを維持できるところです。

「できない」という感覚は自信を無くしてしまい、やる気が出なくなってしまう原因になります。

目標を細分化しているので、1つ1つ小さな達成感を得ることができ、「できないことによるストレス」を感じにくくなります。

また、ゲームをしているような感覚で取り組むことができ、維持するだけでなくどんどんモチベートされることも期待できます。

②教える側も教えやすい

メリットの2つ目として、教える人も教えやすいというポイントが挙げられます。

スモールステップの方式にのっとると、やるべきことを細かくすることになるので、より具体的にやるべきことの要素が見えてきます。

例えば、

部屋をすぐに汚くしてしまい、あと片付けをしない子がいたとします。

ただやみくもに「片付けをしなさい」と伝えても、なかなかその子には響きません。

そこで、小さな行動にわけて1つずつできるように指導することで、教える側も言うべきことが整理でき、教えやすくなります。

- まずは、最後に使ったものはもとの場所に戻すようにする

- その日使ったものは全部もとの場所に片付ける

- 使った場所はきれいにする

- 自分がよごしたものでなくても、積極的に掃除できるようにする

③できない主な原因がわかる

これは、前出の2点とも被る内容ですが、スモールステップのメリットとして、できないことのできない原因がわかるという点があげられます。

なかなかできないことでも、その大きな原因はなにか1つの要素かもしれません。

スモールステップを意識して、課題を細分化する過程で、その目標達成を阻んでいる主たる原因が発覚する可能性があり、効率的と言えます。

保育にスモールステップを導入しよう!

このように様々な良い特徴を持つスモールステップの考え方を、実際に保育で取り入れてみましょう。

保育で生きる場面

苦手な食べ物を克服

子どもたちの多くは、なにかしらの苦手な食べ物があるかと思います。その子によっては、複数の食べ物が苦手ということもありますね。

そうした子に、無理に最初から食べさせるのでなく、少しずつ克服していく過程で、スモールステップの考え方が有効ではないでしょうか。

まずは全部食べられなくても、一口ずつ食べたり、一個ずつ克服していくことで、好き嫌いを減らすことができるかもしれません。

運動

ボール遊びや逆上がりなどの運動についても、苦手な子もいますね。

少しずつできるように、優しく指導してあげることで、できるようになる手助けをしてあげましょう。

遊びでも

その他にも、折り紙で少しずつ難しい形に挑戦したり、絵や、手遊びなども簡単なものから取り組ませることで、小さな成功体験ができ、夢中にがんばる姿勢をうむことができます。

注意したいポイント

スモールステップを取り入れる際に意識したいポイントについてまとめていきます。

まず、どんなに小さなことでもできたら褒めてあげましょう。

やはり「できた!」という感覚が、次のもう一段高い目標に向かうモチベーションにつながります。

また、「できたね!」と確認してあげることも大事です。

そして、その子にあった細かさでわけること、まずは好きなことからやらせてみるということも大事です。

まとめ

今回は、「スモールステップ」について、その概要から具体的な事例までをご紹介してきました。いかがだったでしょうか。

目標達成までの道のりを細かくわけるというとてもシンプルな考え方ですが、それだけに、多くの場面で活かすことができます。

子どもたちも、小さな一歩からコツコツとできることを増やしていくという感覚を体感できるよう、ぜひこのスモールステップを意識した保育を心がけてみてください。