目次

保育士・幼稚園教諭として日々お仕事を頑張っていらっしゃる皆様、こんにちは!

当サイト「保育士くらぶ」と、保育士・幼稚園教諭の方向けの日本最大級求人サイト「保育求人ガイド」を運営する弊社アスカグループは、専門のアドバイザーが多くの保育士・幼稚園教諭の方を対象に、20年以上にわたり転職・キャリアサポートを行っています。

保育士くらぶでは、保育士・幼稚園教諭の方にとって役立つ転職・キャリアノウハウ記事を配信しています。

ストレスと「うつ」

仕事、人間関係、将来への不安…

現代はストレス社会といわれます。狭いコミュニティでの人間関係、長いサービス残業…そこら中にストレスの原因はあります。

ストレスに起因する心の病といえば、「うつ病」が思い浮かびます。そのうつ病は、保育士さんの中にも増えているのだそうです。今回は、そんなうつ病について調べてみました。

今、一杯いっぱいでツライ、そろそろ限界かも…という方から、まだ大丈夫だけど一応知っておきたいという保育士さんまで、うつ病の記事を是非ご覧ください。

はじめに:「うつ」について知る

- どんな病気なのか?

- どういう原因で発症するのか?

- どうやって治すのか?

- どんな人がなりやすいのか?

「うつ病」、その名前はどなたでもご存知だと思いますが、詳しいことはあまり知られていないのかも知れません。

1、そもそもうつ病とは

厚生労働省の「みんなのメンタルヘルス・総合サイト」によると、

うつ病は、精神的ストレスや身体的ストレスが重なることなど、様々な理由から脳の機能障害が起きている状態。

脳がうまく働いてくれないので、ものの見方が否定的になり、自分がダメな人間だと感じてしまう。そのため普段なら乗り越えられるストレスも、よりつらく感じられるという、悪循環が起きる。

とあります。精神と脳は別のものの様で、実はしっかりと繋がっているという認識が大切です。

「うつ」は気の持ちようでしょ?という誤解を持つ人はいまだに多いようですが、決して気分の問題ではなく、れっきとした「病気」なのです。だからこそ、「治療」をしなければ治らないのです。

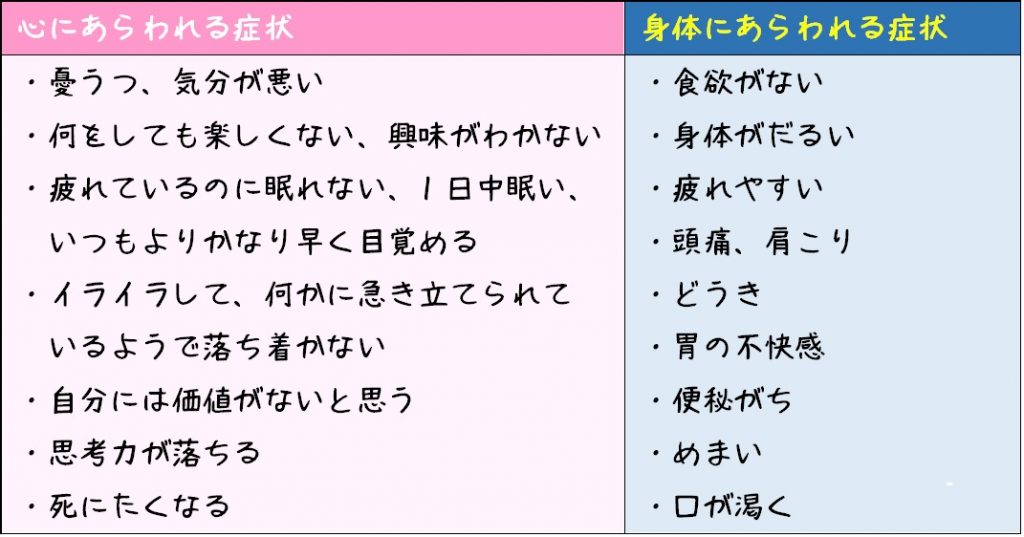

2、具体的に表れる症状

うつ病には様々な症状があり、「この症状だからうつだ」ということは断定できないようです。しかし、うつになった場合、心や体には自分でもわかる症状が現れます。厚生労働省のページを参考に、表にまとめてみました。

(参考:みんなのメンタルヘルス・総合サイト)

目安として、これらの症状が2週間以上続くようであればうつだという基準があるそうです。また、症状が1日中ずっと続くとなるとそれも危険なサインだそうです。

インターネットでも自己診断ができるようになっていますが、あくまで自己診断。正しくない可能性があり、治療が遅れる元にもなりますので、早めに医療機関を受診しましょう。

3、うつ病の治療法

医療機関にかかり、うつ病だと判断された場合、どのような方法で直していくのかについても簡単に見ておきましょう。

治療の柱は、「休養」と「薬」。それと組み合わせて、「精神療法」といった治療法を行ないます。これらがどの様なものなのかまとめました。

- 十分な休養

うつ病治療には休養が何より重要だといいます。責任感が強い程、仕事や家事のように今までしてきたことをしない、ということは悪いことだと考えてしまいがちです。しかし、そうだといって今まで通りのストレスの中で生活してはいつまでたっても病気から抜け出せないのです。

医師と相談しながら、仕事は休み、家庭でも配慮してもらいつつ、とにかく休んでストレスを軽減させる環境を整えることが治療の第一歩です。休むことは悪いことではありません。

- 薬による治療

休養に合わせて、症状を改善する抗うつ薬が処方されます。いくつか種類があるようですが、薬の基本的な働きは「神経伝達物質のバランスの乱れを整える」事です。詳しいことはさておき、脳の神経の働きを改善することで、不安を押さえたり食欲を増進させるなどの効果があります。(参考:https://www.cocoro-h.jp/index.html)

しかし、人によって効き目や副作用の大きさは異なってきます。医師と相談しながら、地道に自分のペースで続けていくことが大切です。

- 精神療法

医師との対話を通じて、心理的な側面から症状を改善していこうとする方法です。例えば、「認知行動療法」といわれる方法では、患者のネガティブ思考を取り出し整理し、より「柔軟で素直な思考パターン」に変えていこうとします。

これらの治療法を組み合わせてうつ病の治療は行われます。どのような方法であれ、うつはすぐに治る病気ではないことは認識しておくべきでしょう。

4、うつ病の現状

日本におけるうつ病の患者数は、ちょっと古い数字ですが平成20年の厚生労働省の患者調査では70万4千人となっています。(出典:自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム取りまとめについて)

うつ病の患者さんの医療機関受診率はかなり低く、一説によるとうつ病患者の4人に1人程度しか病院に行かないと言われていますから、潜在的な患者数はもっと多いのではないでしょうか?

保育士のうつが増えている

さて、ここからは「保育士」とうつ病の関係について説明します。

実は、保育士さんのうつ病などの精神的な疾病の罹患率が高いと言われています。うつ病になりやすい人にはいくつか共通点があります。

- 真面目

- 責任感が強い

- 頑張り屋さん

- 周りの目が気になる

- 感情表現が下手

といった事がうつ病の患者さんに共通する性格や気質なのだそうです。まじめで頑張り屋さんであればあるほど、仕事はできるかもしれませんが「あれもこれも自分でやらなきゃ」と自分を追い立ててしまい、それが大きなストレスになっていきます。

あるアンケート調査では、保育士さんの約30%がうつと診断された経験があるというデータもあります。多忙で残業も多く、子どもを預かる責任重大なお仕事で、しかも女性がほとんどの職場…。心身共に疲弊するのはもっともな話です。

適応障害とは?

適応障害の特徴

うつ病の他にも保育士さんの多い症状として挙げられるのが、「適応障害」です。

「適応障害」という言葉は聞いたことがあるけど、具体的にどのようなものなのか分からないという人も多いのではないでしょうか。

適応障害は、ある原因によって、感情や行動に次のような症状が現れます。

●不安感が非常に強い

●怒りが強くなる

●イライラや緊張が強い

●攻撃的になる

●暴飲暴食

●仕事を休む

原因ははっきりしているので、ストレスを取り除くことで症状がなくなっていきます。しかし、ストレスの除去が難しい場合には、症状が重くなり「うつ病」へと進行する可能性もあります。

適応障害の症状は、うつ病の症状と非常によく似ていますが、うつ病と異なる点がいくつかあります。うつ病はどんな状況でも憂鬱な気分でやる気が出ず、楽しめない症状であるのに対し、適応障害は自分の好きなことは楽しめるという違いがあります。

ただ、先程もお話ししたように、適応障害の症状が悪化してうつ病になってしますこともあるので、「適応障害だからまだ大丈夫!」と油断してはいけません。

適応障害もうつ病も心身の健康に関わることなので、しっかりと対応する必要があります。

適応障害とうつ病の違いは?

結論として「うつ状態」になているという点ではうつ病と適応障害は同じですが、そこへ至までの家庭が異なるのが1番の違いです。

うつ病になる多くの人は、脳機能の問題が原因となりうつ状態になります。具体的なきっかけがある場合もありますが、きっかけ無く発症することもあります。

一方の適応障害は、明確なストレス源があり、そのストレスがきっかけとなりうつ状態になります。つまり、ストレスの元へ対する反応として、適応障害を発症します。

このような違いがあるため、治療法も異なります。

まず、うつ病の治療は、十分な休養を取りつつ、脳機能を正常に整えるために薬物療法を中心に行います。

一方、適応障害の治療では、まずストレスの原因を取り除くことが重要視されており、自力でストレスの原因を除去できない場合は、カウンセリングを行い「問題に対する本人の適応力」を高める治療をしていきます。

1年目なのに…保育士さんのうつ体験談

実際にうつ病と診断され、休職や退職された方の体験談をご紹介します。

- うつで何度も休職を繰り返す女性

保護者のクレームでうつ病になり1年休養、復帰後同僚との軋轢で再び休職、他の職場で保育士復帰するも、やはり職員間のトラブルで再度休養中。

人に気を使いすぎる、言いたいことが思うように言えない性格が原因かも…

- 試用期間中の23歳保育士

前職をうつ病で退職して療養、株式会社運営の保育園に入職したが、「保育士に向いていないかも」と思い始め職場に行くのが辛くなった。

子どもたちを可愛く思えなくなり、いつも辞めることばかり考えてしまうという、ネガティブ思考が止まらないのです。

うつというのは、ストレスが原因。経験年数が大きく関係しているとは言えませんが、理想と現実のギャップに苦しむ「1年目」の新人保育士さんは特に仕事がつらくなることがありそうです。

実際に、職場の人間関係や残業の多さが原因で、1年せずにうつで退職する保育士さんも多くいます。人手不足の中、新米保育士さんに辞めてほしくなければ、新人さんの最初の1年を特に手をかけてあげる様な先輩保育士さんの配慮も必要になってくるでしょう。

もしかしたら…?うつ病チェックをしてみよう

これまで見てきたように、うつは立派な病気です。「これぐらい我慢しなければ…」そんな気持ちで症状を悪化させてしまう人もじつはかなり多いのです。

保育士さんにありがちな症状を以下にまとめてみました。いくつか当てはまるようなら、医療機関を受診することも考えてみて下さい。黙ったまま取り返しがつかないことになる前に、行動しましょう。

- 最近疲れやすい

- 朝、仕事に行くのがツライ

- よく眠れない

- 食欲がない

- 楽しいと思えることが無い

- 子どもが可愛く思えなくなってきた

- 自分が詰まらない人間に思える

- 最近、考えがまとまらない

- 人の事に興味が薄れてきた

うつ病かも…そんなときはどうしたらいい?

自分の異変に「うつ病かも…」と気付いたり、他の人に指摘された時、やりようのない気持ちに襲われてしまうかもしれません。

「うつ病になってしまうなんて…」とショックを受けて落ち込んでしまっても、少し落ち着いて行動できるように覚えておくと、万が一うつ病になってしまったときに役に立つでしょう。

気付いたときの簡単な対処法を紹介します

メンタルチェックをする

メンタルチェックはネットで気軽にできます。まずは、他の人に聞く前に、1人で本当にうつ病なのか知りたいと思う人はやってみるとよいでしょう。

しかし、1人ではあまり抱え込まないでくださいね。

厚生労働省やメンタルクリニックのホームページなどにセルフチェックや相談窓口があるので是非活用してください。

信頼できる人に相談する

信頼できる家族や友人に、現在の自分の状況を相談してみましょう。

誰にも話さずに1人で抱えてしまうのは、症状も悪化してしまうかもしれません。1人で悩んで苦しまず、親身になって話を聞いて貰うだけでも気持ちが楽になるかもしれないので勇気を出して相談してみましょう。

専門医の診察を受ける

もしかしたらうつ病かもしれないと思うくらいつらい状況なら、心療内科・精神か・メンタルクリニックで早めに受診することをお勧めします。

病気を軽く考えたりせず、気軽に受診しましょう。

また、多くの病院では予約制で診察を行っています。受診にあたって心配なことがあれば、予約を取る際に確認すると良いでしょう。

休職するのか、退職するのか、続けるのか

もし医療機関で「うつ病」と診断されたら、保育士の仕事はどうすればいいでしょうか?

考えられる選択肢は、休職・退職・継続。

継続という判断はあまりおすすめできません。うつになった原因や理由によって、休職するのかいっそ退職するのかを見極めることになりそうです。

少し休んでリフレッシュし、元の職場に復帰出来ればいいですが、結局回復せずにそのまま退職という保育士さんも多いとのことです。

労働環境や職場の人間関係が元でうつ病を発症したのであれば、環境を変えることが一番の治療になる場合もあるので、そういった場合は退職も視野に入れて判断しましょう。

・復帰、復職はどうする?

うつになる保育士さんの多くは真面目で頑張り屋さんです。ですから、うつになっても早期に復職しようと頑張ってしまいます。その結果、再発してまた療養…といった悪循環を繰り返す方も少なくありません。

「焦らないで」というのは簡単ですが、それが出来ないから心が苦しくなってしまう人がいるのです。先ほど休養の重要さを書きましたが、それすら難しい。

2ヶ月で元の職場に復帰した方、1年以上かかって職場を変えた人、2年療養したけれど結局他業種に転職した人、いろいろです。

お医者さんの判断と、ご自分の気持ちを考えて、もう大丈夫!と思えたら復帰するのが理想ですね。

日頃からストレスをためないために

うつにならないためには、性格や気質を変えればいいのですが、そう簡単にはいきません。そこで、うつの原因であるストレスを出来るだけ貯めないように日頃から少しずつ発散するのもひとつの手です。

例えば、軽いスポーツをしてみたり、何か夢中で出来る趣味を始めてみたり、お友達とショッピングや食べ歩きをしたり、気分が高揚することを心がけましょう。

もし、ストレスの原因が職場の環境や人間関係なら思い切って転職することも検討しましょう。働き易い職場で心機一転、楽しい保育士ライフを目指すのもいいかも知れません。

悩みは迷わず相談してみる

今不満や不安、悩みといったストレスで心がいっぱいになっている場合は、ストレス解消だけではなく誰かに相談するというのも大切なことです。話すことで自分の考えも整理できますし、思わぬ世界を見つけることができるかもしれません。

例えば、公的機関であれば【精神保健福祉センター】や【日本産業カウンセラー協会】が相談窓口を設けています。

まずは無料の相談室で相談を

また、保育士くらぶでも仕事などの相談を受け付けています。今の職場を辞めるか悩んでいる、良い職場に行きたい、辞め方がわからない…どんな悩みでも結構です。相談ページで相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

悩みを聞いてくれる人は、意外と世の中には多いものですよ。

よくある質問

保育士くらぶにはどんな記事がありますか?

保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。

保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?

最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。

保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?

保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。