目次

こんにちは!保育士くらぶ編集部です。

保育士くらぶでは、保育現場で明日から使える最新トピックや保育士さんの転職、キャリアをサポートするコンテンツをおとどけしています。

求人情報や転職・キャリアのご相談は同グループが運営する「保育求人ガイド」をご覧ください。

人気の室内遊び!パネルシアターって?

ペープサートやエプロンシアターとならんで園児たちに大人気のパネルシアター。

動く紙芝居、動く貼り絵とも呼ばれるパネルシアターは、なんと1973年に浄土宗の住職・古宇田亮順氏によって考案されました。

そんなパネルシアターは、今では小学校や保育園・幼稚園といった保育・教育の現場で広く愛されているんです。

パネルシアターを保育に取り入れることで、こんな力を養うトレーニングになるんです。

✔集中力

✔観察力

✔コミュニケーション力

また、子どもたちの年齢や発達段階に合わせていろいろアレンジできるのも魅力です。

パネルシアターの題材は?

パネルシアターの魅力についておさえたら、早速現場でパネルシアターを演じてみたい!

そんな保育士さんへ、パネルシアターの作り方をご紹介します!

具体的な作り方の前に、まずはパネルシアターの題材を決めてみましょう。

パネルシアターの題材としては、童話や昔話からアニメや漫画といったみんなが良く知っているお話で、子どもたちにも分かりやすいシンプルなものを選びましょう。

題材例

・大きなかぶ

・3びきのこぶた

・うさぎとかめ

・アンパンマン

また、他にもお誕生日会や季節の行事など、イベントに合わせたオリジナルのものも楽しいですね。

題材集をつかうと手軽につくれます!

型紙や台本が付いた題材集なども販売されているので、そういったものを使えば作成の手間が楽になります。

パネルシアターの作り方①材料を用意

それでは、パネルシアターの具体的な作り方を紹介していきます!

まずは材料を用意しましょう。

パネル板の材料

・パネル布(PET30%、レーヨン70%の不織布)

*パネル板の土台

・段ボール

・プラ板

・プラダン(プラスティック段ボール)

・スチレンボード

*パネル板の支え

・段ボール

・イーゼル

パネルシアターの舞台となるパネル板の材料です。

※材料を買う前に、パネル板の大きさを決めましょう。

パネル板の大きさは、シアターをみる人数によって変わります。詳しい説明はこちらをみてみてください。

段ボールやプラ板、プラダン(プラスティック段ボール)やスチレンボードなど土台となるかための板に、パネル布を貼り付けて作ります。

プラ板やプラダンはホームセンターやネットでも手に入ります。サイズの小さいものなら100均でも入手できます。

段ボールなら保育園で余っているものが使えるかも?

パネル人形の材料

・Pペーパー

続いては、パネル板に張り付ける登場人物やキャラクター、文字や乗り物などのパネル人形の材料です。

自分で描いてもいいのですが、型紙を使えば簡単です。

人形本体の材料は、Pペーパーがポピュラーです。

Pペーパーは、不織布で厚さの違いで並口(厚さ約0.4mm)と厚口(厚さ約0.5mm)があります。

わずかな重さの違いですが、厚口の方がはがれやすいので、並口の方が使いやすいようです。

Pペーパーは、ネットや大型書店などで入手可能です。

その他必要な文房具

他の制作でつかうことが多い文房具ですので職場にあると思いますが、不足分などは確認しておきましょう。

・布テープ

・絵具

・油性マジック

・アクリルカラー

・接着剤

パネルシアターの作り方②パネル板を作る

パネル板を作っていきましょう。

1. パネル板の大きさを決める

まずはパネル板の大きさを決めましょう。

パネルシアターをみる園児が4~5人ぐらいの少人数ならB3(縦36.4cm × 横51.5cm)サイズくらいの舞台でも充分演じられますが、20人以上になればもっと大きなパネル板が必要です。

縦100cm × 横150cmぐらいの大きさであれば30人以上でも余裕で見られる舞台になります。

パネル板の支えですが、ホワイトボードやイーゼルがあればいいのですが、なければパネル板の裏に段ボールで三角の支えを貼り付けるだけでも用は足ります。

・4〜5人くらい → 縦36.4cm × 横51.5cm(B3サイズ)

・20人以上 → 縦51.1cm × 横72.8cm(B3サイズを縦に2つ並べたサイズ)

・30人以上 → 縦100cm × 横150cm

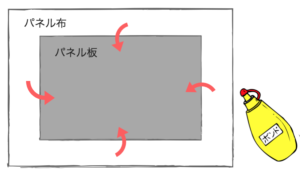

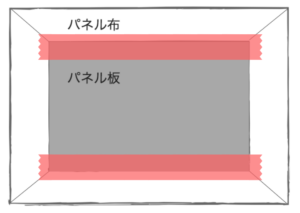

2. パネル布を切り、板に接着する

パネル布の上に、パネル板をおき、表面にしわが出ないように引っ張って折り返し、その部分を接着剤でとめます。

接着剤でとめた部分をさらに布テープで固定すると剥がれにくく丈夫になります。

市販のパネル板もあります

パネルボードとスタンド、持ち運び用のバッグがセットになったものも販売されています。

パネルシアターの作り方③人形を作る

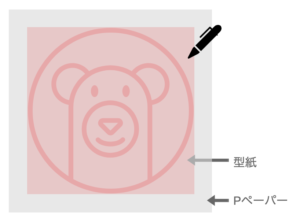

1. 型紙を用意する

題材集や絵本などからキャラクターの型紙をつくります。

題材集なら本の型紙ページをコピーします。

他のものから作る場合は、まずはキャラクター部分のコピーとり、コピーしたキャラクターの縁をなぞって型紙をつくりましょう。

2. 型紙をPペーパーに写し取る

型紙の上にPペーパーを重ねると、透けて見えるので上からペンでなぞりましょう。

油性ペンでなぞると後から色を縫ったときににじまないのでおすすめです。

また、縁取りを太めにしておくと、切り取りの際にきりやすいです。

3. パネル人形に色を塗る

写し取った下絵にアクリルカラー、油性マジックペンで色を塗っていきます。

絵具やアクリルカラーを使う場合は薄めすぎない方がいいです。

アクリルカラーは上塗りで修正もできるので便利です。

4. パネル人形を切り取り、接着剤で貼り付ける

パネル人形の形に沿ってPペーパーを切り、裏面と表面で接着剤で貼りあわせます。

※薄さが並口のPペーパーだと絵柄が透けてしまうことがあります。

その場合は、裏面と表面の間にもう一枚挟んで貼りあわせるか、厚口のPペーパーを使いましょう。

パネルシアターの作り方④アレンジ

基本的なパネル人形はこれで完成ですが、動いたりポケットや口から何か飛び出したりといった仕掛けを作るとより楽しいですね。

手や足が動くパネル人形は、接続部分を糸で留めるだけでブラブラ動きます。

また、キャラクターの口の部分やポケット、コップやお鍋などの縁にカッターで切り込みを入れておいて、後ろに隠したものを引き出したり取り出したりするのも面白いです。

パネル人形を重ねて貼り付ける場合には、裏打ちが必要です。

Pペーパー同士はくっつかないので、パネル人形の裏側にパネル布を貼り付ければパネル人形同士がくっつきます。

これを裏打ちと言います。

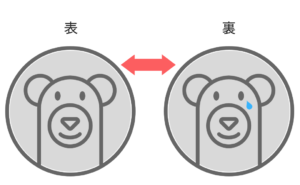

パネル人形の裏表を使って演じる場合は、この裏打ちは必要ありません。

パネルシアターの演出のコツ

パネル板・パネル人形の用意が出来たら、いよいよ本番です。

パネルシアターをうまく演じるために、いくつか気をつけたいポイントがあります。

まずは準備

ステージの設置のポイントをチェックしましょう。

- パネル板は、見やすいように少し高めの位置にセッティングしましょう。

- パネル人形が落ちにくいように少し傾斜を付けましょう。

- パネル人形は、パネル板の後ろに準備しておくと取りだしやすく子どもたちからも見えません。

- パネル板の下に垂れ幕で舞台裏を隠すと人形が見えなくなります。

いざ本番

いきなり演じるのではなく、これからどういったお話が始まるかの導入を設けると、お話に入っていきやすいです。

時々、園児に話しかけたり問いかけたりして、みんなが参加できるようにしましょう。

もしパネル人形が外れて落ちたとしても、慌てずに「あらあら、逃げちゃったね~」などのアドリブでそれもお話の流れのように演じましょう。

まとめ

子どもたちに大人気のパネルシアター。

雨の日など外で遊べないときや、イベントのときにも大活躍します。

年間を通して保育に取り入れることができる遊びですね。

万全の備えで、みんなが盛り上がるパネルシアターにしましょう!

よくある質問

保育士くらぶにはどんな記事がありますか?

保育士くらぶには現役の保育士・幼稚園教諭や保育士を目指す学生さんにとって手遊びや保育内容など今日から役立つ保育のネタをご紹介しています。こちらのトップページより色々な記事をお楽しみください。

保育士くらぶの最新の記事はどこから見られますか?

最新の記事はこちらの保育士くらぶトップページよりご覧ください。月間12本~15本の記事をアップしています。保育で使える季節の遊びや歌、連絡帳の書き方などもご紹介しています。

保育士くらぶのオリジナル動画はどこから見られますか?

保育士くらぶのオリジナル動画はこちらの保育士くらぶyoutubeチャンネルでまとめて見ることが出来ます。保育士くらぶyoutubeチャンネルでは保育で使える歌や遊び、制作以外にも転職のコツや求人の探し方も解説しています。