目次

保育士・幼稚園教諭として日々お仕事を頑張っていらっしゃる皆様、こんにちは!保育士くらぶ編集部です。

保育士くらぶでは、保育現場で明日から使える最新トピックや保育士さんの転職、キャリアをサポートするコンテンツをおとどけしています。

求人情報や転職・キャリアのご相談は同グループが運営する「保育求人ガイド」をご覧ください。

春分の日とは?

ところで皆さんは「春分の日」がどんな日かご存じでしょうか?

昼と夜がほぼ同じ長さになる日だと大まかに知ってはいるけど,詳しいことはわからないという方もいらっしゃるのではないかと思います。

そこで今回は春分の日について少し詳しく解説していきたいと思います!

いつ?

春分の日はいつなのでしょうか?

春分の日の日付は毎年変わりますが,3月20日~21日ごろになるのが通例です。

ちなみに,2021年の春分の日は3月20日で,来年の2022年の春分の日も3月21日です。

なぜ毎年異なるの?

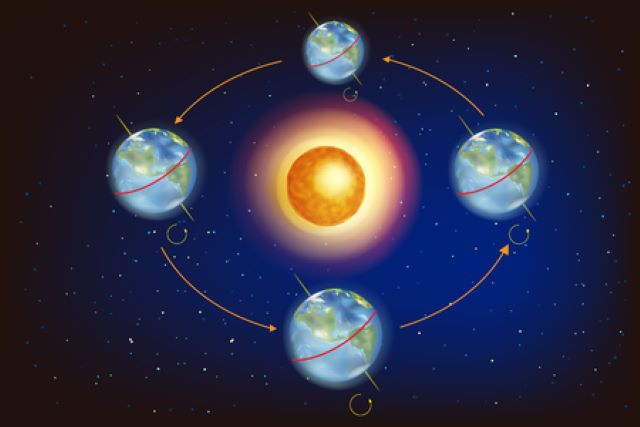

太陽の通り道である「黄道」と赤道を延長した線の交わる点は2つあり,そのうちの片方を春分点といいます。

春分点を太陽が通過する瞬間のことを「春分」といい,「春分」が含まれる日のことを春分の人と呼ぶのです。

春分の日の日付が毎年異なるのは,地球が太陽の周りを公転するのにかかる時間(太陽が次に同じ春分点を通過するまでにかかる時間)が厳密には365日ではなく,365日と約6時間だからです。

そのために,太陽が春分点を通過する時間は毎年約6時間ずつ遅くなっていき,結果として春分の日が年によって異なるということが起きるのです。

春分の日が年によって違う理由についてさらに詳しく知りたい方は参考にした以下のサイトをご覧ください。

どのように決定される?

春分の日は国立天文台によって地球と太陽の軌道をもとに算出され,前年(2021年なら2020年)の官報の「暦要項」に掲載された時点で正式に決定となります。

春分の日を決定する計算式はエクセルでは以下のようになります。

= int(20.8431+0.242194*(〇〇年-1980)-int((〇〇年-1980)/4))

(int()は()内の数字の小数点を切り捨てるという意味)

上記の計算式は,1980年の春分の日である3月20.8431日から毎年0.242194日(約6時間)ずつずれていく分を足し,さらに4年に一度のうるう年で1日リセットされる分を引くことで春分の日を求めています。

春分の日の日付がどのように決まるのかと言うことについてさらに詳しく知りたい方は参考にした以下のサイトをご覧ください。

どんな意味がある?

春分の日は,「自然をたたえ,生物をいつくしむ祝日」と祝日法で定められています。

春分の日は,昼の長さと夜の長さがほぼ同じになる日として知られていますが,それはこの日を境に昼が長くなり夜が短くなり春の訪れが近くなったということを意味します。

生命が芽吹き始め春の訪れが感じられる日であるということで,春分の日は自然をたたえ生物をいつくしむ日となったのです。

由来は?

春分の日はお彼岸の中日でもあり,かつては「春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい)」という歴代の天皇・皇后・皇親の霊を祭る儀式が行われる祝祭日でした。

1948年7月20日に「休日に関する件」という法令が廃止されるまでは春季皇霊祭という名称でしたが,同日に「国民の祝日に関する法律」が施行されてからは「春分の日」となりました。

何をする日?

春分の日はお彼岸の中日でもあるため,先祖供養をするのが習わしであるようです。

先祖供養はお墓参りや仏壇への合掌などによって行われ,仏壇へのお供え物としてはぼた餅が一般的です。

以上のことから,春分の日はご先祖様を供養し,ぼた餅を供えて食べる日だということができそうですね。

お墓が遠かったり仏壇がない人はぼた餅を食べ,先祖を思い出して感謝するだけでも十分な供養になるので是非やってみてはいかがでしょうか。

春分の日の食べ物について紹介!

ぼたもち(牡丹餅)

春分の日の食べ物として一番有名なのがぼた餅です。

ぼた餅に含まれる小豆には邪気を払う効果があり,さらに高価な食べ物でもあったため,先祖の供養と結びついてお供え物として用いられるようになったとされています。

おはぎ(お萩)との違いが気になる方は多いと思いますが,今現在は食べ物自体に大きな違いはなく,お餅があんこに覆われた食べ物であるという点は同じです。

両者の主な違いは食べる季節で,春に作られて食べる場合にはぼた餅,秋の場合にはおはぎと呼ばれ,名前はそれぞれの季節に咲く花が由来です。

その他には,ぼた餅にはこしあんが用いられ,おはぎにはつぶあんが用いられるという違いがあります。

ぼた餅やおはぎについてもっと詳しく知りたい方は参考にした以下の記事をご覧ください。

ぼたもち以外の食べ物

ぼたもち以外の春分の日頃に旬な食べ物には例えば以下のようなものがあります。

- いちご

- 桜餅

- 菜の花

- ふきのとう

- 水菜

- つくし

- 八朔(はっさく)

- 真鯛

上記以外にも見慣れた食べ物から普段はあまりお目にかからないものまで,春は食材もとても豊かな季節でもあります。

是非お子さんにも食べさせてあげて,一緒に季節を感じてみてはいかがでしょうか。

春分の日の花について紹介!

牡丹(ボタン)

春分の日にもっとも合った花はやはり牡丹なのではないでしょうか。

ボタンは中国が原産のボタン科ボタン族の落葉低木です。

見ごろは4月~6月にかけてで,「富貴花」「百花王」とも呼ばれるほど華やかで美しい見た目をしています。

春分の日に備えることで有名なぼた餅の名前もこの花が由来であり,「春分の日と言えば牡丹」といっても過言ではないのではないでしょうか。

桃

桃はバラ科モモ属の落葉高木で,見ごろは3月後半~5月にかけてです。

モモと言えばひな祭りのイメージが強いですが,開花の時期は春分の日頃に当たります。

魔除けの効果があるとされている縁起のいい植物で,可愛らしい花がたくさん咲くのが特徴です。

木蓮(モクレン)

モクレンは,モクレン科モクレン属の落葉低木で,見ごろは3月後半~4月にかけてです。

花言葉は「自然への愛」「持続性」で,自然をたたえ,生物をいつくしむ祝日である春分の日にもピッタリな花だといえるでしょう。

花の色は紫・白・ピンク・黄色など様々で,花の内側と外側で色が異なります。

天に向かって花びらが開いているのがこの花の特徴です。

サクラ

サクラは,バラ科サクラ亜科サクラ属の落葉広葉樹で,開花時期は種や地域によってばらつきが大きく,1月に開花する者から7月に開花するものまで様々です。

春は桜の季節と言ってもいいほど,日本人にとって特別な意味をもつ花で,古くからお花見で親しまれています。

サクラには,有名なソメイヨシノの他にもヤマザクラやしだれ桜など様々な種類がありそれぞれに特別な趣があります。

中でも,春分の日に縁があるサクラに彼岸桜というものがあります。

彼岸桜は,春分の日を含むお彼岸の時期に満開を迎えることからその名がつけられ,赤身のある鮮やかさが特徴です。

春分の日には是非彼岸桜を見に行ってみてはいかがでしょうか。

子どもには春分の日をどのように伝える?

ここでは,子どもに春分の日が何の日か聞かれたときにどのように答えたらいいのか紹介していきます。

例えば,以下のように子どもに伝えてあげるといいでしょう。

春分の日はどんな日なのかについての説明

「春分の日は自然とか生き物を大切にする日だよ。」

「春分の日には昼と夜が同じ長さになるんだよ。」

「春分の日を過ぎると(昼の方が夜よりも長くなって)いよいよ暖かい春が来るんだよ。」

お彼岸・お墓参りについての説明

「お彼岸って7日間あって,春分の日はちょうどその真ん中に当たるんだよ。」

「春分の日はご先祖様にいつも見守ってくれてありがとうって感謝する日でもあるんだよ。」

ぼた餅についての説明

「春分の日はぼた餅を食べる日でもあるんだよ」

「ぼた餅は悪いものを追い払ってくれるから食べると縁起がいいんだよ。」

「ぼた餅はご先祖様へのお供えものでもあるから,食べてご先祖様へ感謝するんだよ。」

「春はボタンが咲く季節だからぼた餅,秋は萩が咲く季節だからおはぎっていうんだよ。」

春分の日の子どもとの過ごし方や遊びについて紹介!

ここでは,春分の日に子どもとどのように過ごしたらいいのかと言うことについて紹介していきます。

お墓参りをする

春分の日はお彼岸の中日と言うこともあって,お墓参りをしてみるのもいいのではないでしょうか。

子どもにとっても珍しい体験ができていい気分転換にもなるでしょうし,少し遠出してご先祖のお墓まで行ってみてはいかがでしょうか。

春分の日ならではの珍しい食べ物を食べる

春にはその時期ならでは珍しい食べ物がたくさんあります。

ぼたもちや桜餅,ふきのとうなどを始めとして,普段食べないようなおいしい食べ物を子どもに食べさせてあげれば,子どもにとって春分の日が特別で印象に残る日となるでしょう。

一緒に”春”を探す

春分の日は自然をたたえ,生物をいつくしむ祝日ですので,自然と触れ合って過ごすのもいいでしょう。

春は様々な生命が芽吹くので,子どもと一緒にお花や木,虫や鳥などを探して季節を感じてみましょう。

例えば,色々な種類のサクラを一緒に探しに出かけてみるなどしてみればとても楽しいかもしれませんね!

春ならではの遊びを楽しむ

春ならではの遊びを楽しむのも,春を満喫して過ごせる方法です。

子どもと一緒に折り紙やお絵描きで春を表現する製作遊びで,牡丹や桜を作ってみるのも面白いかもしれません。

また,春の歌や童謡を聞いたり歌ってみるのもいいでしょう。

春の遊びについて詳しく知りたい方は,以下の記事を参考にしてみてください。

まとめ

今回は,春分の日について解説してきました。

意味や由来について詳しく知った後で,春分の日をどのように過ごそうかもう一度考えてみてはいかがでしょうか。

春分の日には,深掘りしてみると様々な面白い発見があり,歴史と伝統・華やかさに溢れた日です。

是非子どもたちにも珍しい体験をさせてみてあげてくださいね!