目次

保育士・幼稚園教諭として日々お仕事を頑張っていらっしゃる皆様、こんにちは!

当サイト「保育士くらぶ」と、保育士・幼稚園教諭の方向けの日本最大級求人サイト「保育求人ガイド」を運営する弊社アスカグループは、専門のアドバイザーが多くの保育士・幼稚園教諭の方を対象に、20年以上にわたり転職・キャリアサポートを行っています。

保育士くらぶでは、保育士・幼稚園教諭の方にとって役立つ転職・キャリアノウハウ記事を配信しています。

園の防犯対策できてますか?

子供達を守るために…

園の防犯対策は日頃から問題なくできてますか?

大人が子供を守っていくのはもちろん”大前提”ではありますが、“子供自身が自分を守るために防犯意識を持たせることも大事”です。

子供達を悲しい目に合わせないために事前にできることはないか?

この記事を見て対策していきましょう!

今回は、日頃からできる!防犯対策についてまとめてみました!ぜひ最後までご覧ください😌🌼

日頃からできる対策とは

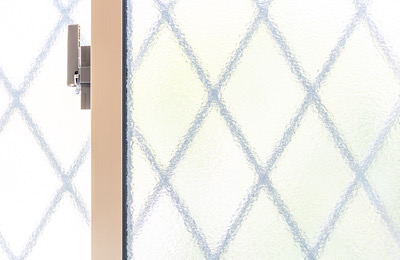

安易に園内に人を入れない

防犯対策の基本中の基本です。

お迎えの時は特に注意するように!

間違っても部外者を入れないように注意してください。

いつもと違う人がお迎えに来られた場合は、必ず事前に連絡をもらうようにしましょう。

入園してすぐのまだ顔と名前が覚えられてない時期は、一番気をつけたい時期です。

はやく園児の顔や保護者の顔を覚え、くれぐれも不審者に子供を引き渡すようなことがないようにしたいですね。

マニュアルの作成

マニュアルを作成し、職員全員がいざという時に連携を取れるよう、熟知しておくことが大切です。

そして、日頃から訓練などを通して実際に不審者の侵入があった場合に備えておくことです。

・内容や手順はわかりやすいか?

・マニュアルはすぐに取り出せる場所にあるか?

といった点を重点にマニュアルを作成し、保管すると良いでしょう。

不審者が来た時のための訓練をする

いざ侵入者があったときに落ち着いて行動できるように“不審者訓練を定期的に行いましょう!”

不審者はいつ、どこから来るか分かりません。臨機応変に対応できるよう、様々なシチュエーションを想定して訓練しておきましょう。

前述でも書きましたが、マニュアルを作成する事でスムーズに不審者訓練ができると思います!

具体的な対応としては…本番のようにやることを心がけることが重要です。

◎不審者訓練で心掛けること一例

- 園児たちを指定された避難場所に誘導する

- 警察などに通報したふりをする

- 不審者役を刺激しないようにしながら対処(武器などを持っていない場合)

- 不審者役が外にいる場合はカーテンなどを閉め不審者役から子供たちが見えないようにする

などといったことを訓練時に行いましょう。

また調べたところ、散歩先でも不審者訓練をしている園もありました。

散歩先で不審者に遭遇しても対処できるように安全教育しておくとなお良いでしょう👍

合言葉を決めておこう!

不審者を刺激せずに不審者から身を守るには合言葉を作っておくとスムーズに逃げることができるでしょう。

「◯◯の時間です。」など園内で合言葉を決めて、子供たちも訓練の際に指導しておき、事前に動けるように準備をしておきましょう。

子供達に防犯意識を持たせよう!

魔法の語呂合わせ「い・か・の・お・す・し」

語呂を用いてわかりやすく教えてあげましょう。

子供たちの記憶にも残りやすいですよ🦑

- いか…知らない人についていかない

- の …知らない人の車にのらない

- お …危ないと思ったらおおきな声で叫ぶ

- す …すぐに逃げる

- し …すぐにしらせる

防犯に関する絵本もおすすめ!📖

子供達の防犯への意識をより高めるために、絵本を読み聞かせしてみるのもおすすめですよ!

今回はおすすめの本を3点載せておきます!ぜひチェックして子供達に読んであげましょう!

まとめ

今回は、園ですぐにできる!防犯対策についてまとめてみました!

防犯対策は日頃からの対策が大事だということがわかりましたね。

今回ご紹介した「い・か・の・お・す・し」や「絵本による読み聞かせ」で子供たちの防犯意識を高めるいいきっかけを作ってあげてはいかがでしょうか?

子供たちが防犯意識を持つことでどんな人が危ないのか?いざ何かあった時にどうしたら上手く自分の身を守ることができるのか?などを理解することができます。

また、防犯意識に対して鈍感な子でも他の子が意識して行動や声かけをする事で気がつく事もあるかもしれません。

“子供同士で危険を察知できるように子ども自身の意識を育てておくことも防犯対策として大切な事”なのです。

この機会に防犯対策を見直して、保護者の方に安心してもらえる防犯対策を心がけましょう!

※本サイトは全国の保育園・幼稚園で働いてる方、これから保育士を目指す方への情報提供を目的としています。

掲載された情報をご利用いただいた結果、万一、ご利用者が何らかのトラブル、被害、損失、損害等が発生したとしても、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。