目次

あなたは、夏至がどんな日なのかを説明できますか?保育園で子どもに夏至について聞かれて、どんな日なのかを説明する機会が今後あるかもしれません。この記事では、夏至がどんな日なのか子どもに分かりやすく説明する方法、夏至ならではの食べ物などについて詳しく解説していきます。「夏至について子どもに説明できるようになりたい」「自分自身、夏至についてよくわからない」このような悩みをお持ちの方はぜひ最後まで読んでみてくださいね。

夏至とは?

日の出から日の入りまでの時間が1年で最も長い日

夏至とは、ひとことで言うと日の出から日の入りまでの時間が1年間で最も長い日のことです。いつが夏至になるかは天文学的に決まっており、日本では毎年、6月21日か22日にやってきます。この日を堺にして、どんどん日照時間が短くなっていきますよ。夏至とは、かつて日本や中国で採用されていた太陰太陽暦における二十四節気の1つです。「日長きこと至る(きわまる)」という意味で1年の中で最も昼の時間が長くなる日とされました。

約14時間太陽が出続ける日

夏至の日照時間は緯度によって変わります。東京では、4時26分頃に日が昇り、19時頃に沈むため、日照時間は約14時間となります。それに比べて、日本最北端である稚内では、3時45分頃に日が昇り、19時25分頃に日が沈むため、日照時間は約15時間となります。このように、同じ日本国内でも緯度が違えば夏至の日照時間も異なりますよ。また、緯度66度の北極線より北であれば、夏至の日に日が沈まない白夜と呼ばれる現象が起こります。この日は夜になっても常に太陽がでているのです。

参考:https://www.nao.ac.jp/news/blog/2021/20210621-summer-solstice.html

夏至について子供に説明する方法

わかりやすい言葉に言い換えて説明する

夏至について子どもにわかりやすく説明する1個目の方法は、簡単な言葉に言い換えて説明することです。例えば以下のとおりです。

A1.夏至というのは、1年の中でおひさまが一番長くお顔を出している日だよ

A2.おひさまが起きている時間が1年で最も長い日なんだ

A.この地域では、〇〇をこの日に食べるんだって

このように、太陽の動きを擬人化して説明することで、よりイメージが湧きやすいですよ。

視覚的にわかりやすく説明する

ペープサート

ペープサートを活用して説明する方法もおすすめです。ペープサートで、太陽や太陽の光、雲などの絵を描いて夏至の日の様子を表現してみましょう。ペープサートを見ながら、太陽の位置や出ている長さの変化などを説明することで、子どもはより理解しやすくなりますよ。他にも、太陽が空を移動する様子を歌に合わせて演じてみたり、夏至に旬を迎える野菜や果物の名前をクイズ形式で出したりすれば、子どもたちは楽しみながら夏至について学ぶことができます。さらに、ペープサートには、子どもたちの想像力や創造性を刺激する効果もあります。

ペープサートの作り方は、以下の記事を参考にしてみてください!

手書き

イラストを紙に描いて説明する方法もおすすめです。太陽が空の高い位置にある様子や、昼と夜の長さの違いを絵で表現すると、子どもたちは視覚的に理解しやすくなりますよ。例えば、夏至の日の太陽と、冬至の日の太陽の位置を比べる絵を描くと、その違いが一目でわかります。また、昼と夜の時間を時計のイラストで示すと、どれだけ昼が長いかが実感できます。このような工夫をすることで、子どもたちは、夏至がどんな日なのかを理解しやすくなりますよ。

手書きで説明する際は、以下の記事を参考にしてみてください!

絵本

絵本を活用して説明する方法もおすすめです。なぜなら、絵本を使って夏至を説明する方法は、子どもが理解しやすく、夏至への興味関心を高める効果的な方法だからです。絵本は、文章とイラストを組み合わせることで、複雑な概念もわかりやすく表現することができますよ。夏至のような、ちょっと難しい自然現象についても、絵本を活用することで、子どもたちが理解しやすいように説明することができます。

夏至についての絵本

リーサの庭の花まつり

1冊目にご紹介するのはリーサの庭の花まつりです。スウェーデンの児童文学作家エルサ・ベスコフの作品で、世界中で翻訳されている1冊です。リーサの庭の花まつりは、おばあちゃんと暮らしている女の子のリーサが、庭で遊んでいると夏至の精が現れて花まつりに招待されるという物語です。擬人化された花や草たちがとても可愛く魅力的に描かれており、大人が読んでも楽しめる作品ですよ。

たいようまつり

2冊目にご紹介するのは、たいようまつりです。風木一人作、西村敏雄絵の絵本で、個性的な太陽のイラストが特徴の絵本です。たいようまつりは、たくさんの太陽があちこちから集まり、まつりを始めるという物語です。個性的な8個の太陽たちが、あらゆるところから、いくつもいくつも上ってくるという、とても不思議な始まり方ですよ。物語のテンポも良く、読んでいてとても楽しめる作品です。

二十四節気のえほん

3冊目にご紹介するのは、二十四節気のえほんです。西田めい文、羽尻利門絵で、二十四節気について詳しく知ることができる作品です。天気予報などでもよく耳にする立春や春分、夏至などについて詳しく説明されています。その季節の風景や風物詩が細かく描かれており、四季を大切にしながら暮らしたくなるような作品です。二十四節季のえほんは、子供だけでなく、大人が読んでも勉強になる内容ですよ。

夏至の食べ物

冬瓜

夏至の時期の食べ物として1つ目に紹介するのは、冬瓜(とうがん)です。冬瓜は冬の瓜と書かれていますが、実は夏が旬の食べ物なんですよ。夏が旬のこの野菜は、貯蔵性が良く冷所で保存すれば冬までもつことから名付けられたと言われています。夏至の時期に冬瓜を食べる理由は、その栄養価にあります。冬瓜は水分を多く含み、カリウムやビタミンCが豊富です。そのため、夏バテを防止する効果が期待できますよ。夏至の日は、旬の冬瓜を味わって夏バテ対策をしましょう。

タコ

次に紹介する夏至の食べ物は、タコです。夏至にタコを食べる習慣があるのは主に大阪です。タコを食べる習慣ができたのは、田植えの時期が関係しています。「タコの吸盤のようにしっかりと根付いて欲しい」という豊作の願いから、願掛けとして食べるようになったんですよ。また、タコにはタウリンやビタミンB群、鉄分など、夏バテの予防に効果的な栄養素が豊富に含まれており、夏至の時期にはぴったりです。夏バテ対策に、ぜひ旬のタコを味わってみてはいかがでしょうか。

半夏生餅

次に紹介する夏至の食べ物は、半夏生餅(はげっしょうもち)です。半夏生餅とは、もち米と小麦粉などを使用した餅にきな粉をまぶした物です。奈良や大阪の一部地域では夏至から11日目の半夏生(はんげしょう)に、半夏生餅を食べる風習がありますよ。半夏生餅は、田植えが終わった時期に食べるので、田植えが終わったことを神様に感謝し、豊作を祈願して供えられたのが始まりのようです。半夏生餅には、小麦が入っているため、粘らず歯切れが良いという特徴がありますよ。夏至の時期に訪れた奈良や大阪を訪れた際は、ぜひ半夏生餅を味わってみてください。

うどん

夏至の時期の食べ物として4つ目に紹介するのは、うどんです。香川県では、夏至を含む半夏生の時期には、その年に収穫された小麦を使った新麦うどんを食べる風習があります。また、香川県ではその時期の農作業を手伝ってくれた人に、そのお礼としてふるまうという風習があるようです。このような風習から、7月2日がうどんの日とされていますよ。新麦うどんは、コシが強く、つるつるとした喉越しが特徴です。夏至の時期に香川県を訪れた際には、ぜひ新麦うどんを味わって、日本の食文化を存分に楽しんでみてください。

焼き鯖

次に紹介する夏至の食べ物は、焼き鯖です。夏至から11日目の半夏生には、福井県の一部地域で焼き鯖を食べる風習があります。この風習は、藩主が夏バテ防止の策として、焼き鯖を食べることを推奨したことから始まったといわれていますよ。鯖には、夏バテを解消するのに必要な、タンパク質やDHA、EPAなどが多く含まれています。丸ごと1匹の鯖を炭火でじっくり焼き上げた豪快な料理で、福井県の大野市周辺で親しまれています。福井県を訪れた際には、ぜひ夏至の風物詩である焼き鯖を味わってみてはいかがでしょうか。

水無月

次に紹介する夏至の食べ物は、水無月です。三角形のういろうに小豆をのせた和菓子で、京都では6月の半ばごろから多くのお店で販売されます。京都では6月30日に夏越しの禊という行事があり、その際に水無月を食べるという風習がありますよ。夏越しの禊は、半年間の厄を祓い、残りの半年の無病息災を祈る行事です。もちもちとした食感のういろうと小豆の組み合わせが絶妙な水無月は、冷やして食べるのが一般的で、京都の老舗和菓子店をはじめ、多くの和菓子店で販売されています。夏至の時期に京都を訪れた際には、ぜひ水無月を味わってみてくださいね。

夏至と冬至の違いは?

時期

夏至と冬至の一番の違いは、訪れる時期です。文字通り夏至は夏に、冬至は冬にやってきますよ。夏至は1年のうちで最も昼が長く、太陽が一番高く昇る日で、6月21日か22日にやってきます。一方で、冬至は1年のうちで最も昼が短く、太陽が一番低く昇る日で、12月21日か22日にやってきます。この違いから、夏至と冬至では太陽の日照時間や気温、季節の変化に大きな差があるのです。

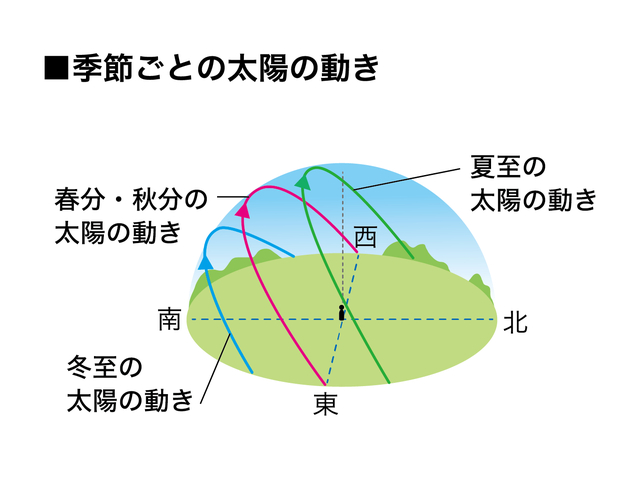

太陽の動き

夏至と冬至の2つ目の違いは、太陽の動きです。夏至は、太陽が北極点に最も近づき、北半球では最も高い位置に昇ります。そのため、北半球では昼が最も長く夜が最も短くなります。一方で冬至は、太陽は南極点に最も近づき、北半球では最も低い位置に昇ります。そのため、北半球では昼が最も短く、夜が最も長くなりますよ。また、夏至は太陽の南中高度が高く日差しが強く感じ、冬至は太陽の南中高度が低く日差しが弱く感じますよ。このように、夏至と冬至では、太陽の位置や昼夜の時間、太陽の南中高度が大きく異なり、これが季節の変化をもたらすのです。

まとめ

夏至についての理解を深めて子供に説明できるようにしよう

いかがでしょうか。今回は夏至について解説していきました。夏至は、日の出から日の入りまでの時間が1年で最も長い日で、毎年、6月21日か22日にやってきますよ。日照時間は、約14~15時間と、同じ日本国内でも緯度によって異なります。また、夏至の時期には、焼き鯖や水無月、半夏生餅を食べるなど地域によって様々な風習が根付いています。絵本やペープサートなどを使うことで、夏至の意味や風習について、よりわかりやすく伝えることができますよ。ぜひ上記で紹介した伝え方を活用して、子どもに夏至の文化や風習について説明してみてください。